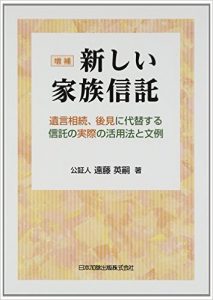

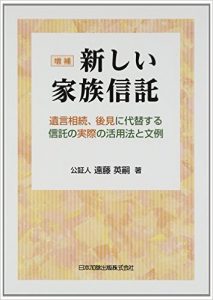

信託の分野で有名な著者遠藤先生の

勉強会に参加してきました

何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は

自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が

見てくれるのか不安に思う方も多い。

子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが

多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が

監視するわけにはいかないのだし、

せっかく子供のためにと残した財産を

適切に使用してもらえるのか、不安が残る。

そんな場合に、財産を信託して

子供に残すという方法があります

委託者(多くは親)が受益者(子供)のため

信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に

財産を託し、管理処分をまかせて

将来にわたる子の面倒を託すもの

信託銀行の行う信託ではなく、

主に家族間で設定する信託のため、

家族信託と呼ばれています。

受託者が親族等であることに特徴があります。

私達司法書士や弁護士は業として行う場合には

信託業法の許可が必要になってしまうので

原則として受けられません。

信託契約により管理の仕方等を指定できるし、

受益者代理人や信託監督人等を設けることで

適切な運用ができているかどうか受託者を

監督することもできます

(受益者代理人、信託監督人には

司法書士もなれます )

)

また子供が死亡した後に、信託した財産を

どのように承継するかを信託契約に定めておくこと

も可能

画期的なことが多い信託ですが、

なかなか利用が進んでいないのは、

仕組みがややこしいということと、

もう一つ、信頼できる受託者がいないということ

このところ信託のご相談を受けるようになりましたが

受託者探しが難航しているケースが多いのです。

特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、

お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、

子供が亡くなるまでとなると、

親なきあと信託を設定した場合、

受託者は数十年仕事が続いていくことになります。

気軽には引き受けられませんよね

少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は

ますます増えていくでしょうから、

信頼できる受託者をどう確保するのか、

信託業法の見直しも含めて大きな課題です。

![job_teacher_woman[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/07/job_teacher_woman1-230x300.png)

![]()

![]()

![]()

![]()

![soudan_kotowaru[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/05/soudan_kotowaru1-300x291.png)