以前出演させていただいたK-MIXの番組

「お元気ですか?HIRO’S CAFE」

番組放送300回を記念して

番組内に紹介したそれぞれのドリームメッセージが

一冊の本になりました。

芝は2013年出演者に記載されています![]()

静岡のさまざまな企業の皆さんが記載されていますので

ぜひ一読ください![]()

仕事に関することを記載しています

以前出演させていただいたK-MIXの番組

「お元気ですか?HIRO’S CAFE」

番組放送300回を記念して

番組内に紹介したそれぞれのドリームメッセージが

一冊の本になりました。

芝は2013年出演者に記載されています![]()

静岡のさまざまな企業の皆さんが記載されていますので

ぜひ一読ください![]()

静岡法律税務研究所のHPができました!

http://www.shizuoka-lawtax.com/

弁護士、税理士、司法書士で

事業承継、信託、相続のワンストップサービスを行います。

講演会等も行ってますよ![]()

HP,かっこよく仕上がっております。

ぜひご覧ください![]()

みなさま

「困っているんだけど・・・・

これって誰に聞いたらいいの??」![]()

ってこと、ありませんか?

そんな時、様々な専門職種が連携してワンストップで対応して

くれたら心強いですよね!![]()

弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等で連携して

連載セミナーを開催しています![]()

いままで金融機関、不動産会社、ハウスメーカーなどで

多士業が講師を務めるセミナーを単発もしくは連載で

開催してきました。

今回はしずおか信用金庫様の水守支店にて、

連載セミナーがスタート![]()

本店営業部では数年前からセミナーを担当させて

いただいていますが、今回は新しく立ち上がった支店でも

セミナーを開催することになりました![]()

第1回目は税理士の松本先生が講師を務めました![]()

名義預金の話など、勉強になりました![]()

土地家屋調査士、行政書士でセミナー講師の仲間になってくれる先生方、

いないかぁ。

上記2業種が埋まると最強なんですけど![]()

我こそは!という先生、連絡お待ちしております![]()

成年後見の事務の円滑化を図るための民法

及び家事事件手続法の一部を改正する法律

・・・・はぁはぁ(*´Д`)←息切れ中

10月13日に施行されました。

主なポイントは以下の2つ。

なお、成年後見のみに適用され、保佐・補・任意後見

未成年後見は適用されません。

1.郵便物を成年後見人が受け取れるようにする。

今まで成年後見人ではなく、本人の居住地に郵便物が

送られていたため、事務手続き上タイムロスと無駄が生じていることがありました。

それがこの改正で解消されますね![]()

2.死後事務に関する成年後見人の権限の明確化

死後事務とは、火葬や遺体の引取、

死亡後の医療費の支払いなどを行う行為のことです![]()

成年後見人は本人の死亡により業務が終了となります。

よって本来であれば本人死亡後は権限がない。

でも実際のところ身寄りのない人なども多く、

実務では成年後見人が死後事務をやらざるを得ない場合も

多々あります![]()

私も夜中に病院に呼び出されて遺体を引き取りに

行ったなぁ・・・。

これらの実務に法的な根拠を与えたわけですね。

ただし、火葬許可等を家庭裁判所に申立てしなくてはいけない

ことになっている。

まぁそりゃそうなのかもしれないけど![]()

例えば年末年始など家庭裁判所が休みの最中に

亡くなってしまったらどう対応すればいいかな?

今後の運用によりまだ改善の余地がありそうです![]()

私たちの職業は大概いろいろな方々からの

紹介で仕事が成り立っている。

取引先の方

士業の方

友人

過去のクライアント・・・・

そして、私も例えば税務の問題や

代理権の範囲を超える訴訟など

自分では対応できない案件に関しては

信頼できる先生を紹介している![]()

紹介を受けた場合、引き受けた案件に対する責任は

当然あるし、紹介してくださった方への責任も生じる。

そして

紹介する時にも、紹介する側にもクライアントへの責任と

引き受けてくださった先生や取引先への責任も生じる![]()

やはり自分が信頼できる人しか紹介できないけど、

案件を安心して任せられる人って少ないよね。

私もほかの皆さんに「あいつは安心して任せられないからなー」

と言われないように誠実に案件に向き合わなくては

と肝に銘じるのでした。

![job_teacher_woman[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/07/job_teacher_woman1-230x300.png)

社会福祉法人清水あすなろ福祉会 ともの家

ご縁をいただいて、清水にある障がいを持つ方々の就労施設にて

保護者会向け勉強会を行いました![]()

テーマは成年後見制度

実際の事例提供をいただいたので、申立から選任後の話も

具体例を交えてお話できました![]()

具体例があるとわかりやすくていいですね。

事前質問もなんと30ページ以上もいただいて![]()

非常に熱気のある勉強会だったと思います

「ともの家」では60歳を超えた子供さんもいらっしゃると

いうことだったので、親の年齢というと・・・・!!

自分が亡き後の子供の今後が心配なのは

いくつの親も同じこと。

自分が生きていいる間、元気な間は守ってあげられるけど

そのあと誰に託せばいいのか心配ですよね。

安心を得られるための一歩になればうれしいです![]()

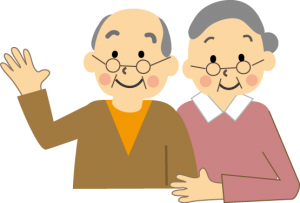

私も参加させていただいている銀さら勉強会が

協賛して「医療・福祉 なんでも相談会」を

開催します![]()

相談員は

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・弁護士・司法書士

社会福祉士、精神保健福祉士、包括支援センターのみなさん等![]()

この顔ぶれ![]()

画期的だと思いました![]()

体も心も財産も、ワンストップで相談できますよ。

相談会は全部で4回

平成28年9月3日(土)11月12日(土)

平成29年1月14日(土)3月4日(土)

いずれも14時から16時まで

清水保健福祉センター 4階会議室

お問い合わせは 静岡市暮らし・しごと相談支援センター

(静岡市社会福祉協議会)

電話 054-371-0305

私は1月14日に相談員として参加しようと思います![]()

ご活用ください。

当法人は8月11日から16日まで夏季休暇となります。

8月17日(水)より通常営業となります。

8月3日は「司法書士の日」なんですよー。

知っていました?(知らないだろう)

昨日は司法書士の日を記念して、

高校生のみなさんが当法人の静岡事務所に

見学にきてくれました![]()

2チームに分かれて、計18名。

女子学生が多いのが印象的![]()

司法書士の実務について

やりがいについて、

特に女性に向けて、今後の働き方について

お話させていただきました![]()

静岡における女性司法書士の割合を質問すると

みなさん、4割程度から中には6割という子もいて

意外に女性が多いと思っていることにΣ(・ω・ノ)ノ!

驚き。

実際には1割程度しかいないのです。

今回の高校生たちも女性が多かったし、

大学でガイダンスをしても女子生徒が多いから

今後は増えていくかなぁ~?

さて、そんな女子生徒から必ず聞かれる質問、

何だと思いますか?

「結婚してますか?」

キャリア女子=結婚できず仕事にだけ邁進している女性

もしくは

キャリア女子=モテない

というイメージがあるのか、女子高校生にも女子大生にも

必ずこの質問をされます。

たぶん、聞きたいのは「結婚してますか?」ではなく

「キャリアを積んでも結婚できますか?」ではないだろうか。

私が男性だったら、おそらく

「司法書士になったらモテますか?」

「どれだけ稼げますか?」

って質問はあるにしても、

将来結婚できるかどうかを心配する声はないでしょう![]()

うーん。情けないぞ![]() 世の中の男子諸君

世の中の男子諸君![]()

あんど

やはり「女は結婚して家庭に入って・・・・」

みたいな昔からある固定観念ってまだあるんだなぁ

と感じます。

女性が活躍する世の中にするためには、

まずはこれからの未来を担う女子学生が

仕事ができる女子はモテる!と思えるような

世の中になることが大事だったりして![]()

「市民と法」とは司法書士向けの雑誌であーる![]()

このたび、記念すべき100号を発刊されました![]()

記念コメントを書かせていただきました。

以下、私のコメントのみ抜粋。

年間購読しかできない雑誌ですが、100号だけ

書店でも販売されているようです。

興味のある方はぜひ!

(注意・100号本体には私は論考を載せていません)

![]()

![]()

![]()

事務所の仕事が終わり、夕飯が終わると、ウィスキーを片手に階段を下りていく。1階の所長室。お気に入りの椅子に座って、パソコンを立ち上げる。鳴りやまない電話にも研修生の質問にも誰にも邪魔されない特別な時間。この時間にいくつもの思考が生まれ、創意工夫が生まれ、そしてそれらの多くは文字になった。文字にするときはたぐいまれなる集中力で一気に書き上げた(さすがにお酒は抜きで)。

私の父・芝豊は司法書士としての挑戦を、覚悟を、叱咤激励を、文章に残すことにこだわっていた。文章に残すことで自分や仲間を鼓舞しながら、多重債務者・消費者問題や子供の人権の問題や様々な社会病理と闘っていた。父にとって紙面もまた戦場であったに違いない。「市民と法」創刊号には「実践!街の法律家―最新消費者問題事情―消費者問題と司法書士」と題して父の論考が掲載されている。その後も、幾度となく論考を掲載していただいた。

学生時代から「市民と法」に執筆している父の姿を見て育った娘が、父のあとを継いで司法書士になり、父と同じく、幾度か「市民と法」に論考を載せていただいた。今後も社会病理と闘う場として、また自分や仲間の法律家を鼓舞する場所として、「市民と法」が人々の意志を繋いでいくことを願ってやまない。